11月10日晚,上海师范大学“新时代艺术大讲堂”第十五讲在东部第四教学楼B201教室如期举行。山西师范大学戏剧与影视学院教授、院长王潞伟应邀主讲,他以“戏曲文物研究的意义与方法 ——兼谈博士生的成长之路”为题,为150多位师生带来一场兼具学术深度与实践指导意义的精彩演讲。

王潞伟教授指出:因古代戏曲受限于文化地位,导致其传世文献不足,而散落于民间的戏曲文物恰好成为补全戏曲史的关键佐证。戏曲文物学作为融合戏曲学、考古学、历史学、民俗学、建筑学等多学科的交叉领域,不仅突破了传统研究的学科边界,更为梳理戏曲艺术发展的历史脉络提供了全新的学术路径。

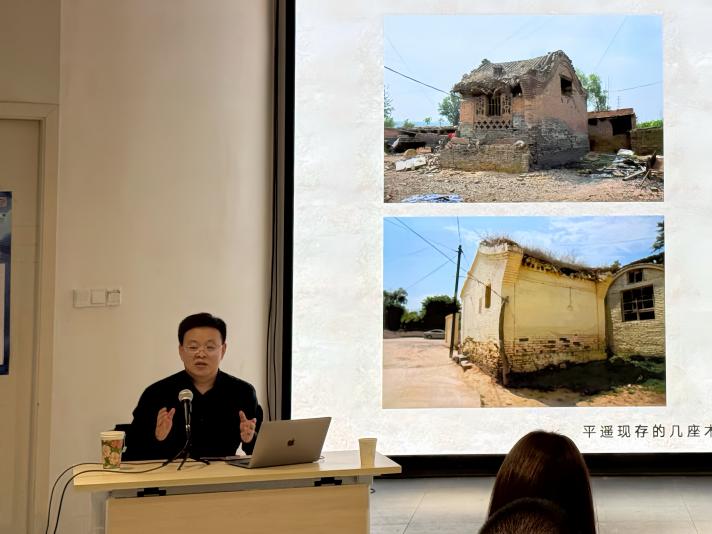

为了让师生直观地理解戏曲文物的价值,王潞伟教授呈现了戏台、雕塑、碑刻、绘画、舞台题记、服饰道具等主要文物的多帧照片,并结合高平王报村金代戏台、稷山金墓杂剧砖雕、沁源东岳庙戏曲壁画等典型案例,生动地阐释了戏曲文物在还原古代演剧场景、了解角色分工、考证舞台体制等方面的独特作用,让抽象的学术研究变得具象可感。

对于研究方法,王潞伟教授重点解析了“二重证据法”与“三重证据法”在戏曲文物研究中的实践应用,强调通过传世文献、出土材料与口述史料的互证互勘,实现对戏曲历史的立体建构与深度解读。他说,当前戏曲文物研究已从单一案例的考察迈向区域性、专题性研究的新阶段,呈现出多元化、系统化的发展趋势。

谈及戏曲文物研究的意义,王教授将其凝练为四点:印证并深化既有文献;补充史料记载空白;纠正既往研究谬误;借助 “活态” 文物重释戏曲发生发展历程。他特别以山西潞城《迎神赛社礼节传簿》、河北武安队戏为例,分析了民间祭祀与演剧活动作为戏曲形态演变的“活化石”的重要价值。

最后,王潞伟教授还分享了山西师范大学的人才培养经验,其经验为:戏曲文物为特色,田野考察为方法,科研引领为核心,本土培养为根基,团队作战为保障,因材施教为变通。这些经验对于高校人才培养具有借鉴意义。

主持人董妍均副教授对这场讲座作了这样的点评:王潞伟教授的讲座打破了学科壁垒,表现出了跨学科融合的学术思维,讲座内容无论是对学术研究还是艺术创作,都能助力大家拓宽视野、深化认知。她建议听众借鉴王潞伟教授及山西师范大学戏曲文物科研、教学团队的治学方法,努力实现学术与艺术能力的双重提升。

上海师范大学学术委员会主任、艺术学部部长朱恒夫教授参加了本次活动。(撰文、摄影 梁宝欣)